Musical: un breve sguardo alla storia americana

Prima di comprendere quale sia stata l’accoglienza americana dei generi musicali europei e le forme di teatro che si svilupparono oltreoceano come produzioni locali autonome, rispecchiando il nuovo gusto e le nuove esigenze del pubblico locale, riteniamo indispensabile, seppur brevemente, tracciare un quadro della situazione politica e sociale all’interno della quale questi generi mossero i primi passi, soffermandoci sulla storia e sulla figura fondamentale dell’afroamericano per la musica americana.

Nel 1776 le ex-colonie britanniche in territorio americano si riunirono in una confederazione di 13 stati e dichiararono la loro indipendenza al mondo, riconosciuta anche dall’Inghilterra nel 1783 con la pace di Versailles. Questo avvenimento venne celebrato nel 1969 con un musical intitolato proprio 1776, ad opera di P. Hunt con musiche di S. Edwards. Vi furono a Broadway ben 1214 rappresentazioni e ancora attualmente viene ripreso.

I vari stati componenti l’unione si accordarono con una forma di governo centrale, strutturata come Repubblica Federale Presidenziale. Nel 1803 acquisirono la Louisiana, territorio di dominio francese, estendendosi e acquisendo una configurazione molto simile agli odierni Stati Uniti d’America. Dopo anni di guerra per raggiungere l’autonomia, il volto americano era fortemente dissestato e segnato da perdite umane e si trovava nella difficile posizione di dare una legislazione comune a tutti gli stati, posizione aggravata dalla differente mentalità e cultura presente nelle varie porzioni di un territorio così grande ed eterogeneo.

Il problema più grave da affrontare fu relativo alle leggi federali sugli stranieri e, già dal 18° secolo, nacquero conflitti fra i vari stati proprio a causa del diverso trattamento riservato a chi veniva ritenuto diverso per razza e colore. La prospettiva della nostra tesi è logicamente musicale, e sappiamo che l’incontro tra bianchi e neri in territorio americano portò conseguenze storiche e culturali gravi e fondamentali; desideriamo quindi ricordare che la prima importazione di africani in America risale al 1619, e che, al di là di quello che il luogo comune vuol far credere, questi schiavi non cantavano allegramente il blues scendendo dalle navi nemiche! I primi schiavi al massimo improvvisavano canti o grida in dialetto africano, in modo antifonale durante i faticosi lavori dei campi.

La situazione non era in tutto il territorio la medesima. Mentre gli stati del nord svilupparono una politica di tipo industriale e democratica, gli stati del sud, guidati da aristocratici latifondisti che sfruttavano la schiavitù delle popolazioni di colore presenti nel territorio come manodopera per le proprie piantagioni di cotone, sostenevano la loro supremazia razziale con violenza e disprezzo. La schiavitù veniva giustificata come metodo per convertire i pagani africani al dio cristiano, perciò questa motivazione legittimava la pratica. Gli africani, dal canto loro, accettarono la religione cristiana per poter praticare una forma religiosa poiché la loro era bandita e la chiesa era l’unico posto in cui vi era per loro un’attività vagamente umana, per sentirsi liberi e, non da ultimo, per avvicinarsi all’uomo bianco e alle sue prassi, con il conseguente allontanamento dalla terra Africa, vista sempre più come terra straniera.

«Fra padrone e schiavo non c’era comunicazione su alcun piano umano, ma solo la relazione che si può avere con un pezzo di proprietà […] era questa essenziale condizione di non umanità a caratterizzare la sorte dello schiavo africano, nel paese della sua cattività, un paese che più tardi e ironicamente diventerà anche la sua terra. […] I primi schiavi non erano convinti di restare per sempre, o se lo credevano, non si consideravano altro che prigionieri. […] Fu proprio il carattere di estraneità della cultura africana a convincere l’americano delle propria superiorità. […] Se al padrone molte idee del suo schiavo parevano puerili, allo schiavo molte idee del padrone parevano estremamente pericolose. Così l’uno divenne un bambino e l’altro un folle.» Amiri BARAKA (LeRoi JONES), Il popolo del blues. Sociologia degli afroamericani attraverso il jazz, Milano, ShaKe Edizioni, 1994, pp. 21-31

Gli stati del nord chiesero ben presto l’abolizione della schiavitù in nome dei diritti umani, cosa impensabile per gli stati del sud che avevano fondato la loro economia e il loro business su questa condizione. Le tensioni sfociarono in una sanguinosa guerra civile intorno al 1861 per difendere quegli africani che, dopo solo poche generazioni, erano diventati individui differenti, fusi con la nuova cultura, chiamati poi giustamente neri americani o afro-americani. La loro lingua, la tradizione e la musica africana furono trasformate dall’esperienza nel territorio “ospitante” in una forma indigena americana, in cui rimasero vivi alcuni aspetti.

«Un aspetto notevole è che tutta la musica popolare di questo paese di un qualsiasi valore è di derivazione africana.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 49

In effetti la comunità afro-americana ebbe la capacità negli anni di mixare gli elementi ritmici e melodici della propria cultura e tradizione con quelli americani, dapprima nei canti di lavoro poi, con la spinta propulsiva religiosa, nelle musiche religiose afro-cristiane, di cui lo spiritual.

«E l’incontro fra due musiche differenti, l’inno bianco cristiano e lo spiritual nero, produssero elementi che sarebbero stati poi usati dalla musica laica. Le prime voci strumentali del jazz di New Orleans pare derivino dall’arrangiamento delle voci cantanti delle prime chiese nere, le quali sono servite anche da modello ai riff e ai break del jazz successivo. Infatti la musica religiosa nera faceva uso degli stessi rag, blue note e stop time che sarebbero stati enfatizzati successivamente e in più grande misura nel jazz.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 68

Il periodo di ricostruzione dopo la guerra civile e l’affrancamento degli schiavi fu molto caotico, sia a Nord che a Sud, anche perché la società post schiavile non prevedeva alcuna funzione o posto per il nero americano e, qualsiasi posizione dove avrebbe potuto inserirsi, sarebbe stata creata a vantaggio dei bianchi. Ben presto si crearono stratificazioni e gerarchie anche fra neri americani e molti di loro iniziarono ad abbandonare atteggiamenti o tradizioni che richiamavano la vita da schiavi, questo in musica significava suonare più che si poteva la musica bianca con le parole dei bianchi.

«La musica nera, infatti era per loro il più impressionante ricordo della schiavitù e dei loro più rozzi fratelli e come tale doveva essere immolata sull’altare dell’assimilazione e del progresso […] Il nero, in quei pochi anni immediatamente successivi alla fine della schiavitù e prima dell’esodo verso le città del Nord, fu più che mai isolato dalla società americana. La musica nera perse la gran parte delle forme più superficiali prese a prestito dall’uomo bianco, e iniziarono ad apparire le forme che noi ora conosciamo come blues.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 80

Il blues era un tipo di canto che utilizzava un linguaggio quasi perfettamente americano. La fine della schiavitù determinò che il popolo nero avesse bisogno di lavorare. Il tempo libero e la libertà di movimento furono l’inizio della diffusione dei valori e delle forme del suo fare blues, creando versi e tecniche ricorrenti che divennero dei classici dalla Georgia alla Louisiana. La mortificazione per l’afroamericano era determinata dal fatto che, per quanto cercasse di allontanare la propria musica da una caratterizzazione africana, essa venisse comunque valutata socialmente come nera perché era lui stesso a produrla.

Baraka, nel libro citato, pone l’accento sulla natura individuale del blues e della sua esecuzione come risultato dell’esperienza americana del nero. Il fatto che vi fosse una certa insistenza delle rime del blues sulla vita dei singoli e su fallimenti e successi individuali sulla Terra, sarebbe per lo scrittore una manifestazione dell’intero concetto di vita del mondo occidentale, e si tratterebbe di uno sviluppo che si può trovare solo nella musica del nero americano. La figura del solista infatti quasi non esisteva nella musica dell’Africa occidentale.

«Non appena il nero riuscì a differenziarsi dallo shout e dalla musica religiosa afrocristiana, il blues divenne forse l’espressione più evidente dell’individualità del nero all’interno della sovrastruttura della società americana.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 87

L’autore considera che il blues diventò sempre più formale man mano che si standardizzava la sua struttura, e sempre più libero man mano che aumentavano le cose da dire. Troviamo interessante il fatto che Baraka si interroghi su quale forma musicale sarebbe nata se il lavoro fosse stato diverso, ad esempio giocare a pallacanestro o fare vasi, e con le sue parole “…come sarebbe potuto nascere il blues dal ritmo delle canzoni di lavoro rivolte a quelle occupazioni?”

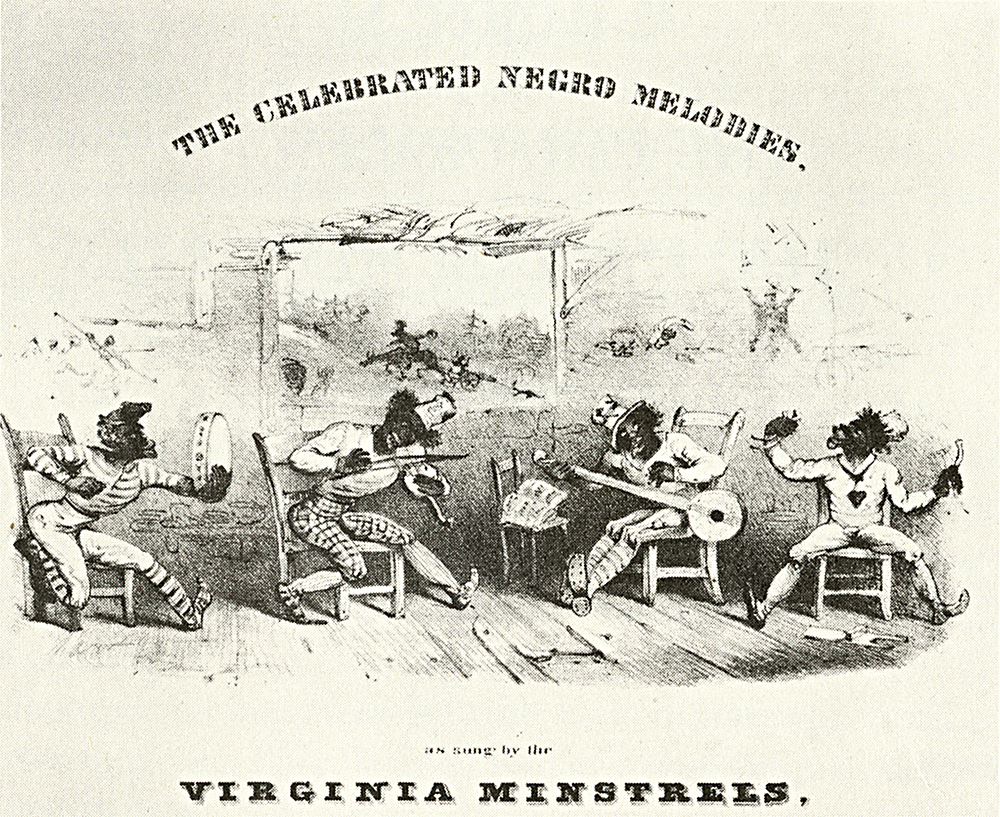

Con l’emancipazione degli schiavi si diffuse anche l’uso degli strumenti musicali, cosa prima molto rara. Desideriamo ricordare che l’immagine del nero che suona il banjo seduto su una balla di cotone è pura fantasia romantica. Questo portò il blues a mutare da una dimensione prettamente vocale ad una strumentale, giustificato anche dall’uso di strumenti europei come ottoni e ance, che tendevano a mettere da parte il canto relegandolo all’accompagnamento o all’interludio. Ad ogni modo, i primi suonatori continuarono ugualmente a cantare nei break e, molto più tardi, solisti jazz come Louis Armstrong e Jelly Roll Morton continuarono la tradizione affiancando ad una abilità musicale incredibile un talento anche come cantanti.

«Quando i neri furono più padroni degli strumenti europei e cominciarono a valutare il loro timbro musicale e ad opporli o affiancarli alla voce, allora il blues prese a cambiare nacque l’era del jazz. […] È facile dire che il jazz non sarebbe potuto esistere senza il blues e i suoi vari antecedenti. Ma è inesatto considerare il jazz come un successore del blues: il jazz è una musica originale che si è sviluppata dal blues e allo stesso tempo è concomitante con esso, e poi si è sviluppato su una strada autonoma.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 90-91

Per la nostra trattazione risulta importante sottolineare che il blues classico a poco a poco si impadronì di aspetti legati al teatro di varietà e agli spettacoli di vaudeville e segnò l’ingresso dei neri nel mondo dello spettacolo: non fu più un canto che alleggeriva dalla fatica, né una riflessione sulla propria condizione di vita, ma acquisì professionismo. Comparve il blues singer professionista e cantare fu un modo per guadagnarsi da vivere.

«Il blues era stato toccato da un’idea alquanto sofisticata di performance, muovendosi dal folk al gesto emotivo, controllato della rappresentazione pubblica.» BARAKA, Il popolo del blues, p. 101